Quelle: Royal Canin

Relative Übersättigung

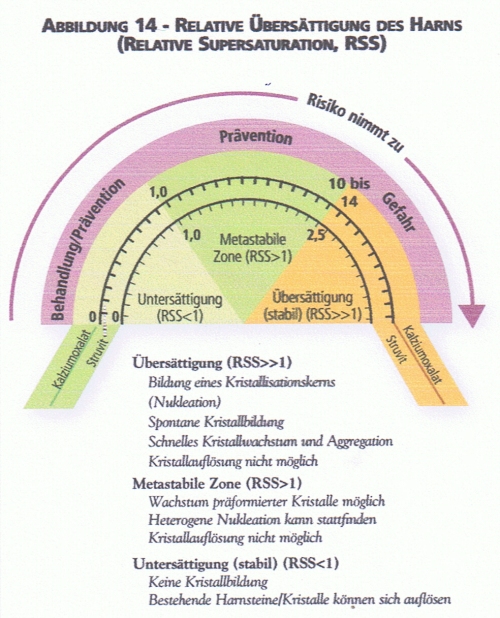

Die Übersättigung des Harns ist gewissermaßen die Antriebskraft der Kristallbildung im Harntrakt. In der Diagnostik wird die Messung der „Relative Supersaturation“ (RSS) des Harns mit einigen spezifischen Mineralstoffen eingesetzt, um Hunde mit erhöhtem Risiko für die Bildung von Urolithen zu erkennen.

Die RSS gilt als ein deutlich präziserer Indikator des Kristallisationspotenzials von Harn als das früher eingesetzte Aktivitätsprodukt (AP)

Die Haupteinschränkung der AP-Technik ist die Annahme, dass ein Gleichgewicht der gelösten Substanzen am Ende der 48stündigen Inkubationsperiode erreicht wird, während es in der Tat bis zu neun Tagen dauern kann, bis ein solches Gleichgewicht im Harn erreicht ist, insbesondere, wenn man vom Zustand der Übersättigung ausgeht (Robertson et al., 2002; Stevenson et al., 2003c).

In einer einfachen Lösung entspricht eine RSS unter 1 einer ungesättigten Lösung, und eine RSS über 1 zeigt eine übersättigte Lösung an.

Bei Harn handelt es sich jedoch um eine sehr komplexe Lösung, und selbst im Falle einer Übersättigung kann die Bildung von Steinen durch einen hohen Harnfluss, Inhibitoren der Kristallisation oder der Aggregation und verschiedene Ionenkräfte verhindert werden.

Diesen Zustand bezeichnet man als die metastabile Zone.

Nimmt die Konzentration des Harns weiter zu, bilden sich spontan Kristalle, und man spricht von der Übersättigung. Die RSS, ab der Harn übersättigt wird, hängt von der Mineralstoffkonzentration ab. Sie liegt bei 2,5 für die Struvite und bei 14 für Kalziumoxalat im Harn des Menschen (Robertson, persönliche Mitteilung).

Bildung eines Kristallisationskerns (Nukleation)

- Der erste Schritt im Entwicklungsprozess eines Harnsteins ist die Bildung eines Kristallisationskerns Nukleus).

- Diese auch als Nukleation bezeichnete Phase ist abhängig von der Übersättigung des Harns mit lithogenen Substanzen, die eine Präzipitation von Salzen und eine Kristallisation erst möglich macht (Robertson, 1993).

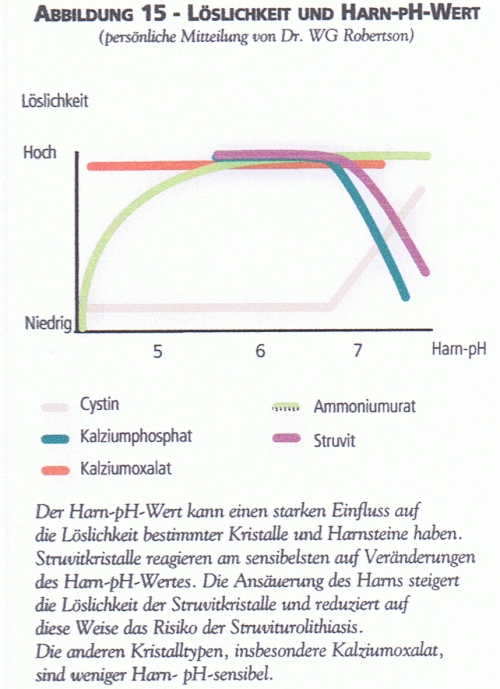

- Der Grad der Übersättigung kann von Harnfaktoren wie der Höhe der renalen Ausscheidung von Kristalloiden, einem die Kristallisation begünstigenden pH-Wert (Abbildung 15), einer Harnretention und einer niedrigen Konzentration von Inhibitoren der Kristallisation beeinflusst werden (Robertson et al., 2002).

Dokumentiert sind zahlreiche Inhibitoren der Kalziumoxalatbildung, einschließlich Magnesium, Zitrat und makromolekuläre Inhibitoren wie Nephrocalcin und Glykosaminoglykane (Robertson et al., 2002).

Die Rolle von Inhibitoren der Kalziumoxalatsteinbildung beim Hund ist jedoch noch nicht vollständig geklärt. Die Ionenzusammensetzung des Harns kann die Nukleation und die Präzipitation beeinflussen, wenn die einzelnen im Harn vorhandenen Elemente interagieren.

So bindet sich beispielsweise Magnesium an Oxalat, und Zitrat kann sich an Kalzium binden. Magnesium und Zitrat gelten deshalb als Inhibitoren der Kalziumoxalaturolithiasis.

Kristallwachstum

Ist die Nukleation erst einmal erfolgt, kann das Kristallwachstum auch bei einer geringeren Übersättigung stattfinden.

Das weitere Wachstum des Kristallisationskerns hängt dann von der Dauer seiner Passage durch den Harntrakt ab, ebenso wie vom Grad und der Dauer der Harnübersättigung mit ähnlichen oder anderen Kristalloiden und auch von den Eigenschaften des Kristalls.

Über die Mechanismen, die zum Wachstum des Kristalls führen, ist noch wenig bekannt. Beteiligt ist möglicherweise ein Wachstum um einen Kern oder ein Matrixgerüst, unter Umständen gefördert durch einen Mangel an Inhibitoren der Kristallaggregation (Osborne et al., 1995).

Das weitere Schicksal der Harnsteine

Einmal gebildete Harnsteine können

- mehrere Abschnitte des Harntraktes passieren

- und/oder ausgeschieden werden,

- einer spontanen Auflösung im Harntrakt unterliegen,

- inaktiv werden oder weiter wachsen.

Nicht alle persistierenden Steine rufen auch klinische Symptome hervor.